イトマン事件とは何だったのか

本書は朝日新聞大阪本社社会部の取材班キャップとして、捜査開始前から主役の逮捕、初公判までを見届け、『イトマン事件の深層』にまとめられました。主要な登場人物のほとんどに直接取材するとともに捜査当局の動きを追った記録です。

近年、許永中氏をはじめ事件にかかわった何人かが手記を出版している。当事者としての弁明や見解が記され、当時は知りえなかった事実も含まれており、非常に興味深い。

ここでは進展する事態を間近で見続けた取材班として「戦後最大の経済事件」を振り返ってみたい、としている。

本ブログはその抜粋でしかないが、出来る限りかみ砕いてまとめたいと思うものです。

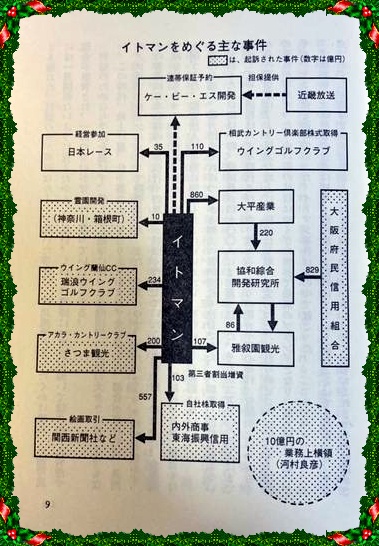

イトマン事件とは、バブル経済期最終盤の1年足らずの間に住友銀行(現・三井住友銀行)系の商社・伊藤萬(その後イトマンに社名変更)から数千億円が引き出され、株、土地、絵画、ゴルフ会員権などを通じて広域暴力団山口組ともつながる闇の世界に流失、大阪地検特捜部などが主要人物らを逮捕、起訴、有罪に持ち込んだ事案です。事件により、日本を代表する企業の経営者多数が辞任に追い込まれ、イトマンや大阪府民信用組合をはじめ多くの組織が消滅したのです。

イトマン事件、30年前に起きた戦後最大事件の闇

大阪地検は初公判の冒頭陳述で「戦後最大の経済事件」と位置付けた。動いた金額の大きさ、登場人物や手口の多彩さに加え、絶頂期の日本経済を代表する金融資本の本丸にアングラ勢力があと一歩まで迫った異様さを評したとみられる。

しかし捜査が事件の全貌を明らかにしたわけではない。多くの未解明な点が残っている。中でも最大の謎は、河村良彦氏の「犯行動機」でしょう。

さまざまな人脈や企業が重層的に絡み、魑魅魍魎が跋扈する複雑怪奇な事件だが、イトマン事件を煎じ詰めれば、河村氏の乱脈経営の物語ということになる。社長のいすにしがみつくためになりふり構わず立ち回った結果、罪に問われたわけだが、それだけでは説明がつかない疑問が残るわけです。

エリートを押しのけ、メガバンク常務へ

河村氏は公判を通じて「経営判断を誤っただけ。会社に損害を与える意思はなかった」と主張したが、最高裁第三小法廷は「取引の動機は会社の利益よりも自己の利益だった」として、同社に損害を与える認識があったと判断した。

戦前の高等商業学校卒の河村氏は血のにじむ努力で、並みいる有名大卒のエリートを押しのけてメガバンクの常務にまで上り詰めた。住友銀行の「天皇」と呼ばれた磯田一郎氏の指示で経営不振のイトマンに転出し、一度は再建を果たした。

バブル期に入り、居酒屋チェーンとの紛争や石油転売事業で抱えた巨額の負債などで会社は再び危機に陥った。すると、意見を言う役員や社員を社外に出し、メディアなど外部の批判は金で解決しようとした。伊藤寿永光氏らから10億円の現金を受け取り、愛人経営の料亭に社費で入り浸るなど経営者倫理にもとる行為に手を染めていた。

こうした公私混同が社長交代によって発覚することを恐れ、オーナー経営者を目指し、借金をして大量の自社株を取得した。会社の資金を使った商法違反の自社株買いも行った。常務にとりたてた伊藤氏の事業に巨額の資金を貸し付け、一部を企画料などの名目でキックバックさせたのは事実上の粉飾決算といえた。

ではなぜ許認可も下りていないゴルフ場に100億円単位で資金を出し、買い手のあてもなく700億円近い絵画を買ったのか。

イトマンは、粉飾しても経常利益が100億円程度に過ぎない会社だ。バブル崩壊がなくてもいずれ行き詰まることはプロの経営者でなくても容易に想像がつく。経営破綻すれば、買い占めた自社株も紙くずになる。「会社に損害を与える意思はなかった」という弁明は否定されて当然だが、一方で「自己利益」になろうはずもない。にもかかわらず泥沼に突っ込んでいった理由が不明なのだ。この最大の謎に対して、検察の立証と裁判所の認定には隔靴搔痒の観が否めなかった。

河村良彦:

河村良彦は、1924年9月21日に山口県で生まれた。山口商業に入学し、その後関西大学経営学部に進学しました。1941年に住友銀行に入行し、戦時中は中国大陸での転戦を経験した。戦後は大阪市内の営業店に転勤し、キャリアを積む。その後、第5代社長に就任した。このイトマン入りの人事は副頭取に就任していた磯田が、河村が過去に伊藤忠商事や丸紅を長く担当していたことから、その手腕に期待し河村の派遣を段取ったものであった。

イトマンは大阪・船場に開業した洋反物商「伊藤萬商店」を起源とするが、戦後の産業構造の変化に伴い、1970年には大規模な機構改革を実施した上で非繊維部門の充実に着手した。しかし、同様に船場を発祥とする繊維商社が総合商社へ転換し飛躍したのにかかわらず、全般にイトマンの業績は低迷した。そこにオイルショックも重なり、経営はじり貧に陥り倒産寸前であった。そうした中、河村は土日も出社し、約千名の社員とも対話を重ね、「意識革命」を徹底し、結果として2年後には48億4900万円もあった累積赤字を一掃、翌年には早くも復配にこぎつけることに成功する。

また、安宅産業が解体処理された折には、同社の繊維部門の人員の200名以上を引き受けたほか、1989年には2000億円の負債を抱えていたワンルームマンション販売を手掛ける杉山商事(後のイトマントータルハウジング)も引き受けた。さらに住友銀による平和相互銀行の吸収合併の際には、同行創業家の小宮山一族から株式を取得しようとする川崎定徳社長のため、河村が磯田の意向をくみ完全子会社であったイトマンファイナンスを介し、川崎定徳に取得費用を融資した。この後、同社が取得した株式は住友銀に譲渡された。これによって1986年10月1日、住友銀は競争相手を退け、平和相互銀を吸収。関西系であった住友銀における首都圏攻勢の足場が築かれた。

しかし、社長就任以来達成していた増収増益が途絶えた頃から、利益至上主義を希求するワンマン体制のひずみが表出し、石油の信用取引である石油業転に手を出し失敗。訴訟沙汰にまで発展し、イトマンの信用は大きく失墜した。また提携した居酒屋チェーンつぼ八の強引な買収や、イトマンファイナンスの大証上場計画にまつわる不正、さらに当時霊感商法として批判を集めていたハッピーワールドへの融資にも焦点が当たっていた。これら問題の表面化に伴い、経営も徐々に悪化。そこで拡大路線の切り札として伊藤寿永光をイトマンに入社させる。

その後、許永中がイトマンに総額528億円以上の絵画を仕入れさせたほか、さまざまなプロジェクトへの資金を出させるなどして、イトマンから資金を引き出して着服したとされた。

この事件の発覚によって河村は、1991年7月、特別背任容疑などで大阪地検特別捜査部から逮捕、起訴された。裁判は最高裁まで行き、2005年に懲役7年の刑が確定した。

伊藤寿永光:

伊藤寿永光は、日本の実業家であり、イトマンの元常務。1944年に愛知県津島市で生まれ、中京商業高校を卒業した。1977年に建設コンサルタント会社・協和総合開発研究所を設立し、愛知県でバッティングセンターや冠婚葬祭会社・ライフベルモニー、結婚式場・平安閣を経営した。伊藤氏は、目黒雅叙園に隣接する雅叙園観光ホテルを経営しており雅叙園観光の仕手戦に関する融資が焦げ付き、資金繰りに窮する中、住友銀行の磯田一郎会長やその腹心である河村良彦に急接近し、イトマンの経営に筆頭常務として参加するようになり、イトマンを介して住友銀行から融資を受けるようになる。

イトマン事件において、1991年 (平成3年) 7月23日、イトマン元社長河村良彦、元不動産管理会社社長許永中とともに商法の特別背任容疑で起訴された。1999年 (平成11年) 9月9日、大阪地方裁判所で河村被告とともに実刑判決 (懲役10年) を受け、ともに控訴した。上告したが2005年 (平成17年) 10月7日、最高裁で、河村・伊藤・許3人に対する判決があり、上告棄却が決定、懲役10年の実刑が確定した。

ここまでの話では、イトマン事件について余り深く理解できなかったでしょう。

なぜならこの事件全般については、『アンダーグラウンド=ヤクザ』が大きく関わっていたからです。

次回でこれらについて掘り下げてみたいと思います。